皆様、お葉っぴー( *´艸`)お世話になっております。とも葉くんです

前回の記事で「地域包括ケアシステム」という言葉を少しご紹介しました

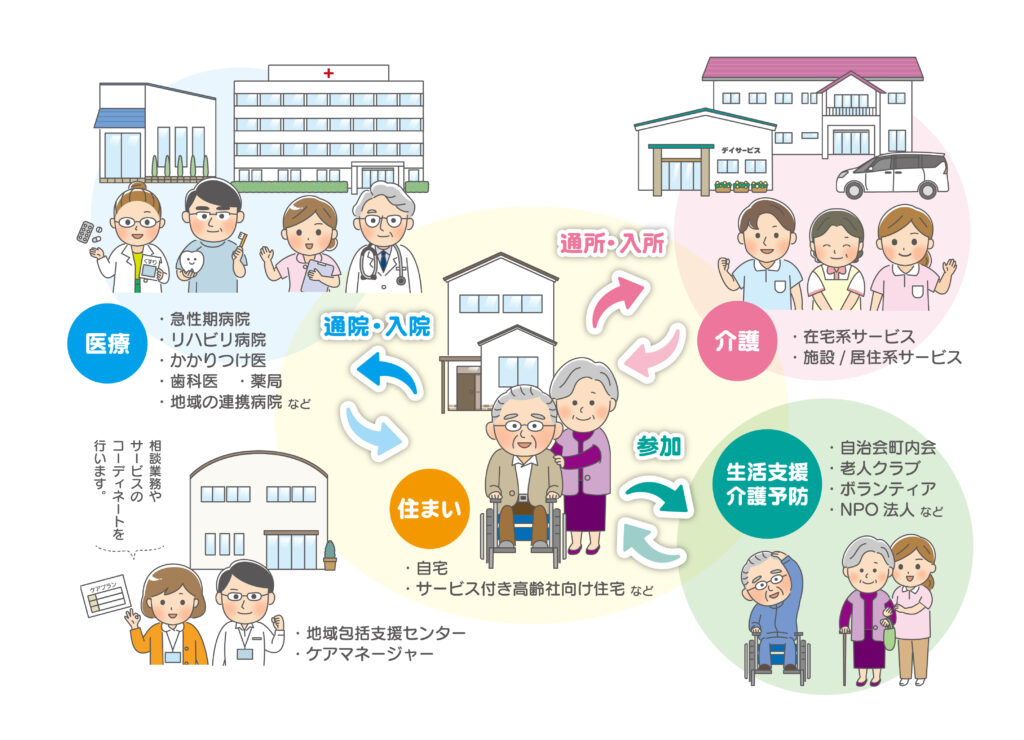

今回はその仕組みを深掘りし、「4つの助」 を中心に、私たちの暮らしにどう関係しているかを見ていきましょう

🏠 地域包括ケアシステムの基本

地域包括ケアシステムとは、要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けられる ように、地域全体で支え合う仕組みです

構成するのは

✅ 住まい

✅ 医療

✅ 介護

✅ 予防

✅ 生活支援

👉 これらが相互に関わり、一体的に提供されることを目指しています

🌱 植木鉢で考える「地域包括ケアシステム」

地域包括ケアシステムは「難しい制度の話」と思われがちですが、実は身近な植木鉢にたとえて考えると、とてもわかりやすくなります

🥣 皿=本人・家族の心構え

一番下にある皿は、本人の選択と心構え、そして家族の気持ちの持ち方を表しています

地域で暮らし続けるための“基礎”であり、どんな支え合いもここから始まります

🏡 植木鉢=住まい

その上にある植木鉢は、生活の基盤となる「住まい」です

安心して暮らせる住まいがあるからこそ、日々の生活が成り立ちます

🌱 土=介護予防・生活支援

植木鉢に入っている土は、介護予防や生活支援

体操やフレイル予防、買い物支援や見守りといった「暮らしを支える工夫」が、住まいの中での生活を豊かにします

🍃 葉=専門的なサービス

植木鉢から伸びる葉っぱは、専門職によるサービスです

- 医療・看護

- 介護・リハビリテーション

- 保健・福祉

これらの専門的な支援があることで、暮らしの安心が守られます

植木鉢図が示すのは、どの要素も欠かせず、全体がつながり合ってはじめて「その人らしい暮らし」が続くということです

👉 そして大切なのは、皿に描かれた「本人の選択と心構え」

つまり、制度やサービスだけでなく、自分や家族の思いが生活を支える基礎になっているのです

🌱 「4つの助」で考える支え合い

暮らしを守る考え方として大切なのが 「4つの助」 です

①自助:「自分の健康は自分で守る」

②互助:「支える側にも支えられる側にもなれる=お互い様の関係」

③共助:「地域や仕組みを通じた支え合い」

④公助:「国や自治体による最後の砦」

① 自助(じじょ)✨

自分でできることを大切に

- 健康診断を受ける

- 運動や食事で体調管理

- 趣味や学びで心の元気を維持

💡 「自分の健康は自分で守る」 ことが基盤になります

② 互助(ごじょ)🤝

「お互いさま」の関係です

- ご近所に声をかける

- 買い物やゴミ出しを手伝う

- サークル活動や地域サロンに参加

💡 支える側にも支えられる側にもなれるのが互助。つながりが安心をつくります

③ 共助(きょうじょ)🏘️

地域や仕組みを通じた支え合いです

- 介護保険や医療保険のサービス

- NPOや社会福祉協議会の活動

- 町内会やボランティア団体

💡 互助では難しい課題を、仕組みで支える力

④ 公助(こうじょ)🛡️

国や自治体による最後の砦

- 生活保護

- 高額医療費制度

- 虐待・DVへの介入

💡 命や暮らしを守るための“社会全体の支え”です

🎯 バランスが大事

「4つの助」は、どれか一つに頼るのではなく、自助を土台に、互助・共助・公助が重なり合うことで成り立ちます

🌱 一人ひとりの小さな行動が、地域の安心を育てます

✅ 今日からできる「小さな支え合い」3つ

ちょっとした行動でも地域を支える一歩になります

1️⃣ あいさつや声かけを習慣にする 😊

→ つながりの芽を育てます。

2️⃣ 地域の活動に一歩参加してみる 👋

→ 自分も楽しみながら支え合いに関われます

3️⃣ 自分の健康を意識して行動する 🍎

→ 自助を大切にすることが、巡り巡って地域の力に

地域包括ケアシステムの根底にある「4つの助」は、制度だけでなく日常の暮らしに根づく考え方です。🌱 一人ひとりが無理なくできる支え合いを積み重ねることが、安心して暮らせる地域をつくります

👉 あなたも今日から、小さな支え合いを始めてみませんか?

🎥 もっと知りたい方へ

地域包括ケアシステムについては、YouTubeでもわかりやすい動画が紹介されています。

👉 興味のある方はぜひ

出典:埼玉県公式YouTubeチャンネル「地域包括ケアシステムについて」

(YouTube埋め込み動画はこちらからご覧いただけます)

🎨 使用イラスト

- アイキャッチ画像:イラストAC(https://www.ac-illust.com/)より

- 植木鉢図:地域包括ケアシステム|厚生労働省

次回の記事もご閲覧よろしくお願いいたします